Pendant trente ans, les Britanniques vont administrer la Palestine. Ce n’est pas une colonie classique comme l’Algérie pour la France ou l’Inde pour les Britanniques, car on n’y installe pas massivement de familles britanniques. Mais le pouvoir reste entre les mains des Anglais. Ce statut spécial s’appelle un « mandat ». Officiellement, les Britanniques sont là pour « accompagner » la région vers l’autonomie. En réalité, ils prennent la plupart des décisions. Bien que le mandat ne soit pas une colonie au sens strict, l’administration britannique s’apparente souvent à une gestion coloniale : un contrôle unilatéral, des décisions stratégiques et un favoritisme envers l’immigration juive.

Tout commence pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918), quand le Royaume-Uni affronte l’Empire ottoman, allié de l’Allemagne. Les troupes britanniques, avec l’aide de troupes coloniales (Indiens, Australiens) et de combattants arabes alliés, remportent la guerre au Moyen-Orient. Ces combattants arabes sont principalement ceux de la révolte arabe, menées par le chérif Hussein de La Mecque et ses fils, comme Fayçal. Elles ont combattu aux côtés des Britanniques avec l’espoir de voir naître de grands États arabes indépendants après la guerre. Ces États pourraient comprendre la Syrie, l’Irak, la Jordanie ou la Palestine. À ce moment-là, ces pays n’existent pas encore comme États modernes : ce sont des provinces de l’Empire ottoman. L’Empire ottoman, c’est un très grand empire musulman dirigé depuis Istanbul — aujourd’hui la plus grande ville de Turquie — qui a régné pendant des siècles sur une grande partie du Moyen-Orient.

La Palestine, jusque-là sous contrôle ottoman, passe alors sous occupation britannique.

Une promesse lourde de conséquences

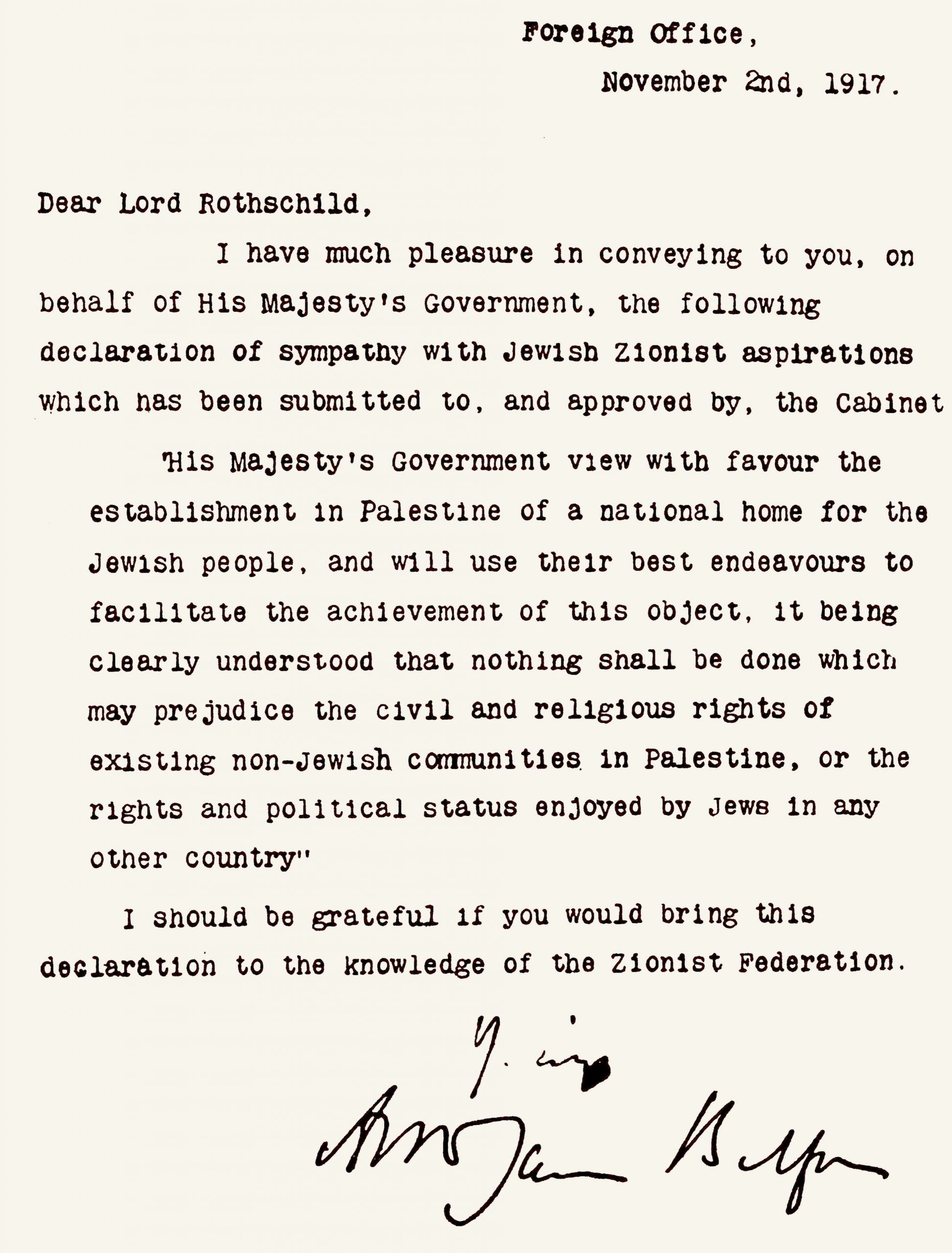

En novembre 1917, Arthur Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, envoie une lettre à Lord Rothschild, un responsable sioniste au Royaume-Uni. Il y écrit que son gouvernement « voit favorablement la création d’un foyer national pour le peuple juif en Palestine ».

Cher Lord Rothschild,

J’ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration ci-dessous de sympathie à l’adresse des aspirations sionistes, déclaration soumise au cabinet et approuvée par lui.

Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste.

Arthur James Balfour

Cette lettre, restée célèbre, s’appelle la Déclaration Balfour. Ce n’est pas une loi ni un traité, juste une promesse. Mais elle a un retentissement énorme : elle donne de l’espoir aux partisans du sionisme, ce mouvement politique qui défend la création d’un pays pour les juifs et elle inquiète les Arabes de Palestine.

Pourquoi cette promesse ? Les Britanniques espèrent rallier le soutien des communautés juives, notamment aux États-Unis et en Europe, pour renforcer leur effort de guerre, tout en sécurisant une présence stratégique au Moyen-Orient, près du canal de Suez et des champs pétroliers. C’est un pari politique, mais aussi géopolitique : en soutenant le projet sioniste, ils espèrent renforcer leur influence dans cette région stratégique.

Mais il y a aussi une autre motivation, plus stratégique : la Palestine est voisine de zones très convoitées, comme le canal de Suez ou l’Irak, riche en pétrole. En installant une présence solide dans la région, les Britanniques veulent sécuriser leurs routes commerciales, accéder aux ressources et renforcer leur contrôle sur le Moyen-Orient. La promesse d’un “foyer national juif” est aussi un moyen d’ancrer durablement leur influence.

Mais au même moment, les Britanniques tiennent un tout autre discours aux Arabes. Depuis plusieurs années, ils promettent à Hussein, le chérif de La Mecque (ville sainte de l’islam, située dans l’actuelle Arabie saoudite), qu’ils soutiendront la création d’États arabes indépendants s’ils se révoltent contre les Ottomans. Le chérif, c’est un chef local, à la fois politique et religieux, issu d’une lignée prestigieuse — les Hachémites — qui se disent descendants directs du prophète Mahomet. Ce lien leur donne une très grande légitimité dans le monde musulman. En gros, les Britanniques veulent gagner tout le monde à leur cause : les juifs, et les Arabes.

Une immigration organisée

Après la guerre, en 1922, la Société des Nations (l’ancêtre de l’ONU) confie officiellement au Royaume-Uni le mandat sur la Palestine. Cela signifie qu’ils gèrent ce territoire « pour le compte de la communauté internationale », jusqu’à ce qu’il devienne autonome. En théorie, ils doivent protéger tous les habitants. En pratique, ils facilitent surtout l’installation d’immigrants juifs.

Ces immigrants viennent de Russie, de Pologne, d’Allemagne… Beaucoup fuient les pogroms (attaques organisées violentes contre des juifs) ou des lois discriminatoires qui les empêchent d’avoir les mêmes droits que les autres. Le projet sioniste s’accélère. Des terres sont achetées à de grands propriétaires arabes absents, c’est-à-dire vivant ailleurs, souvent dans des capitales comme Beyrouth (Liban), Damas (Syrie) ou Le Caire (Égypte). Ces ventes se font légalement, mais sans toujours prévenir ou dédommager les familles paysannes arabes qui vivaient sur ces terres. Ces ventes, bien que légales selon les lois ottomanes ou britanniques, étaient souvent perçues comme injustes par les paysans arabes, qui n’avaient pas toujours de titres de propriété formels et se retrouvaient parfois déplacés sans compensation. À cette époque, on parle généralement d’Arabes pour désigner les habitants locaux, bien que le terme Palestiniens commence à émerger dans certains cercles pour exprimer une identité nationale naissante.

Des villages juifs sont fondés : les kibboutz (où tout est mis en commun : terres, outils, repas, comme dans une grande famille) et les moshav (plus individuels, mais solidaires). On ouvre des écoles, on fait revivre une langue, l’hébreu, et on crée des réseaux économiques. Le projet prend forme.

Une population arabe inquiète

Pour les Arabes de Palestine, cette transformation est vécue comme une menace. Ils voient arriver des étrangers soutenus par le pouvoir colonial, qui semblent vouloir construire un pays sans eux. Des révoltes éclatent dès 1920, puis en 1921, 1929, et surtout entre 1936 et 1939. C’est la Grande Révolte arabe : grèves, sabotages (destructions de voies ferrées, télégraphes, infrastructures coloniales), affrontements armés. Mais des divisions internes affaiblissent aussi le mouvement : les Husseini, partisans d’une révolte totale, s’opposent aux Nashashibi, plus modérés et ouverts au dialogue avec les Britanniques.

Les Britanniques répriment violemment : plus de 5 000 morts côté arabe, arrestations massives, destruction des organisations politiques palestiniennes. La répression britannique, combinée à des violences internes entre factions arabes, affaiblit considérablement la société palestinienne.

Pendant ce temps, la communauté juive, encore minoritaire, s’organise et s’arme. Elle crée des milices, comme la Haganah, pour se défendre. Mais aussi des groupes plus radicaux, comme l’Irgoun ou le Lehi, qui mènent des actions offensives, parfois contre les Britanniques eux-mêmes, accusés de bloquer l’immigration juive. Les Juifs développent aussi leurs propres écoles, hôpitaux, services, comme s’ils construisaient déjà leur futur pays, à part.

Deux peuples, deux projets, une impasse

À la fin des années 1930, l’Europe est sur le point d’entrer dans une nouvelle guerre. Les juifs fuient en masse le nazisme, mais les Britanniques restreignent l’immigration juive pour éviter une nouvelle révolte arabe. Résultat : des dizaines de milliers de juifs se retrouvent sans refuge.

Certains essaient d’entrer illégalement en Palestine, par bateau. Mais les Britanniques bloquent l’accès : ils interceptent les navires et internent les réfugiés dans des camps, notamment sur l’île de Chypre, sous leur contrôle. D’autres restent coincés dans des ports ou des camps en Europe, comme à Marseille, Brindisi (ville portuaire du sud de l’Italie) ou Trieste (au nord-est de l’Italie, près de la Slovénie). Ces ports servent de points d’attente dans l’espoir de pouvoir partir un jour. Mais les Britanniques maintiennent leurs quotas : des limites chiffrées du nombre d’immigrants autorisés par an. Tant qu’ils administrent la Palestine, la majorité de ces juifs n’est pas autorisée à y entrer. Beaucoup attendront jusqu’au départ du Royaume-Uni en 1947, voire la création de l’État d’Israël en 1948, pour enfin pouvoir s’installer.

En 1945, la guerre est finie, mais la Palestine est à bout :

- Deux peuples vivent sur cette terre.

- L’un veut y créer un État juif.

- L’autre veut garder sa terre et refuse toute domination étrangère.

Le Royaume-Uni est épuisé : guerre coûteuse, pertes humaines, crise économique. Il jette l’éponge. En 1947, il annonce qu’il quitte la Palestine et transmet la question à une nouvelle organisation internationale : l’ONU, créée en 1945.

Dans le prochain article, on verra comment cette nouvelle institution, l’ONU, tente de découper la Palestine en deux États. Et comment cette décision va déclencher une guerre.